PHALSBOURG

Mercredi 22 novembre 1944 – Janvier-Février 1945

PHALSBOURG, 22 NOVEMBRE 1944

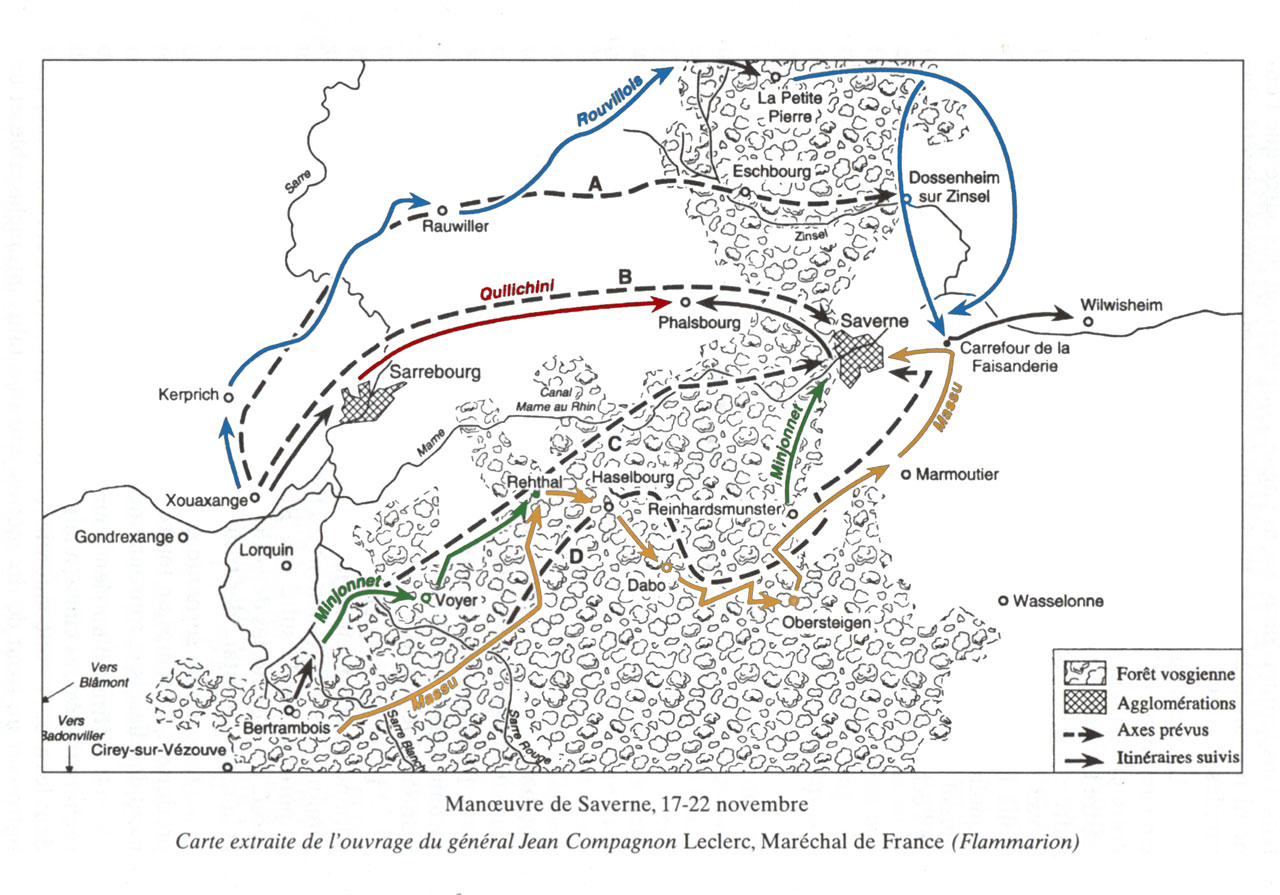

Phalsbourg est un point avancé de la ligne de défense allemande vosgienne, constituée de positions fortifiées avec des fossés antichars sur près de douze kilomètres jusqu’à Saverne en passant par le col de Quatre-Vents hérissé de blockhaus de béton dotés de canons et de batteries PAK.

Le 21 novembre 1944, la charge du sous-groupement Quilichini enlève le premier système de tranchées et les chars dévalent Mittelbron mais se heurtent à un ennemi puissant devant Phalsbourg : la 553e division de Volksgrenadiers.

Le 22, Leclerc, dont l’objectif est d’attaquer par l’est la trouée de Saverne et de faire tomber les défenses de Phalsbourg, engage le groupement tactique de Langlade qui prend le relais.

Le sous-groupement Minjonnet pousse sur le col de Saverne le 22 novembre à 13h10 et s’en empare à revers après quatre heures de combat avant de progresser sur les Quatre-Vents et Phalsbourg, qu’il occupe peu après.

C’est dans la ville libérée qu’il passe aux ordres du groupement tactique du colonel Dio.

Le 22 au soir, Phalsbourg qui bloquait la trouée de Saverne est aux mains des Français.

La manœuvre sur Strasbourg le lendemain est ainsi rendue possible.

La 2e DB déplore 6 tués.

La 2e DB- Général Leclerc – En France – combats et combattants – 1945

La charge

Le 21, Quiliquini repart à toute allure, direction Mittelbronn-Phalsbourg, face au centre de la position allemande, dont il a pu jauger sur les photos la solidité : elle comporte deux systèmes complets, un à hauteur de Mittelbronn, l’autre derrière Phalsbourg, chacun avec un fossé antichars continu couvert par deux réseaux de tranchées, boyaux, postes de guet, emplacements d’armes. Sur la deuxième position, l’ennemi a coulé du béton.

La charge enlève le premier système de tranchées. Les chars dévalent à contre-pente, traversent Mittelbronn, prennent sous leur feu le fossé. On peut voir encore le char Bourg-la-Reine tombé en pointe devant Phalsbourg, et, à l’ouest de Mittelbronn, au faîte du grand glacis qui offre au défenseur un si formidable champ de tir, mais qu’ils avaient tout entier traversé, les tombes de ceux du I/R.M.T., que les gens du village entretiennent pieusement.

Là fut tué le premier officier qui au début de 1943, aux confins tunisiens, s’était présenté pour la rejoindre à la colonne Leclerc arrivant du Tchad : le capitaine Boussion.

Le général Bruhn, qui commande la 553e Division de Volksgrenadiers et qui a décroché ce qu’il a pu de la région de Blamont, est hypnotisé par cette charge. Il ne songe plus qu’à garnir ses défenses et à y faire face : il doit tenir sur place, devant Saverne, et il sait ce que signifie cet ordre. Il n’aura plus la liberté d’esprit nécessaire pour regarder au nord ni au sud et il concentrera tout son matériel, qui est encore important, autour de Phalsbourg.

Au sud, on l’a vu, c’est Dabo.

Au nord, Rouvillois donne à son mouvement une ampleur accrue. Il abandonne délibérément, et d’accord avec le Général, l’axe A : par Siviller et Petersbach il se présente devant la Petite-Pierre.

Ce trajet le mène sur les arrières d’autres unités ennemies, celles qui depuis Morhange refluaient devant le XIIe Corps américain : 361e Volksgrenadiers et 11e Panzer. Le commandement allemand essaie de les rameuter, de raccrocher en hâte un dispositif au nord de Sarrebourg : Rouvillois tombe sur des artilleurs qui se mettent en batterie. Il commence son carnage qui englobe tant d’unités diverses, de services et d’Etats-Majors que notre Deuxième Bureau renonce à les démêler.

Le défilé de la Petite-Pierre, le village qui face à la France montre ses pittoresques mais difficiles escarpements, est fortement tenu. On fait donner le canon : pendant que les fusants s’étalent sur le paysage, les chars de Compagnon forcent la place. Le groupement va y passer la nuit.

Demain il repartira, débouchera au matin dans la plaine. Une pointe poussée sur Bouxwiller y fera un carnage, mais le gros s’infléchira plein sud. Encore un dur morceau à Neuviller, un convoi annihilé à Steinbourg. La pince se fermera vers le point assigné.

Saverne

22 novembre, anniversaire de l’entrée des troupes françaises à Strasbourg.

Le Général poursuit inflexiblement sa mission. Il doit d’abord livrer Saverne.

Massu et Rouvillois convergent sur la ville. On pourrait croire qu’ils se sont chronométrés lorsque leurs premiers éléments arrivent en même temps, vers 14 h. 15, au carrefour de la sortie est.

Minjonnet, rasant la montagne, est arrivé en même temps par le sud. A Saverne il ne regarde ni ne s’arrête. A toute allure il remonte sur les Vosges vers Phalsbourg. Bientôt le revoilà à la crête, puis sur les arrières de la deuxième position allemande qui barre la trouée, où une demi-douzaine de 88, la dernière garde du général Bruhn contre nos blindés, attendent face à l’ouest, dans la tombée du jour. Le premier qui se présente, silhouette que nous avons toujours tous trouvée respectable, est mis hors de combat avant même de pouvoir se retourner par la petite Jeep qui sert de pilote à l’avant.

Le général Bruhn, pris à Saverne où il avait esquissé une défense de la ville avec ses armes de D.C.A. (nous y prendrons 800 prisonniers), croyait être victime d’une infiltration d’infanterie par les bois. Voyant qu’on l’emmenait vers l’Alsace sur des routes qui, après le passage bruyant des sous-groupements, semblaient étrangement vides, il crut d’abord à une erreur dont il se félicitait. Puis il ne put cacher son étonnement.

Le général Leclerc le reçoit quelques instants dans la vieille gentilhommière de Birkenwald, où est ce soir son P.C., cadre adéquat à ce gibier. Le boche énumère ses campagnes et ses six blessures : droit et ganté, dans son long manteau de cuir, il ponctue quelques phrases d’une légère inclination du buste : « Non, tout n’est pas perdu. » (II pensait peut-être avec nostalgie à la contre-offensive de décembre dont, on le saura plus tard, il connaissait le secret.) Sur le chapitre de l’armée russe il réaffirme la suprématie guerrière de l’Allemagne. Le général Leclerc est bien placé pour lui répondre par un acte de foi vigoureux et spontané en la suprématie du génie français, ce qui termine l’entretien.

(La 2e DB- Général Leclerc – En France – combats et combattants – 1945)

(La 2e DB- Général Leclerc – En France – combats et combattants – 1945)

Le char Bourg-la-Reine du 12e RC détruit près de Phalsbourg.

Musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris / Musée Jean Moulin (Paris Musées)

JANVIER - FEVRIER 1945

12e RÉGIMENT DE CUIRASSIERS

12e RÉGIMENT DE CUIRASSIERS

INTERMÈDE EN LORRAINE.

1er Janvier 1945.

Exécution du mouvement sur Nordhouse. Une attaque allemande a été lancée cette nuit entre Sarreguemines et Bitche. Nous allons par là. Nous laissons à la 1ère D.F.L., pauvre et mal équipée, la garde du secteur que nous occupions.

2 Janvier 1945.

09H00, le Sous-Groupement DIDELOT, compose des détachements COMPAGNON, LEROY et MARCO, exécute son mouvement sous les ordres du Commandant DIDELOT :

Strasbourg – Saverne – Phalsbourg – Fenetrange.

À Phalsbourg, le G.T. est aiguillé sur Ottwiller; en route nous croisons des éléments du 117ème Cavalry Squadron qui semblent se replier.

Les divers détachements occupent les emplacements suivants :

– COMPAGNON Struth et Ottwiller (où se trouve le P.C.)

– LEROY Tiffenbach

– MARCO Petersbach

Depuis le 25 Décembre, nous sommes encombrés par des stagiaires d’État-Major (Commandants, Capitaines et Lieutenants) que nous semons en route.

Le 2ème Escadron effectue des reconnaissances, en liaison avec les Américains, à Weislingen – Volksberg – La Petite Pierre. Les Américains semblent subir de sérieux échecs.

4 Janvier 1945.

Reconnaissances lointaines dans le secteur. Le G.T.L. est plus au Nord, à Gros Rederching. Le 3ème Escadron est cantonné à Ottwiller et Bust.

7 au 8 Janvier 1945.

Le P.C. est à Durstel où se trouve l’Escadron LENOIR. Vie dans la neige.

Tir au canon du 501e (qui s’exerce).

Le 3ème Escadron est cantonné à Zilling.

Le G.T.D. est à Asswiller.

8 Janvier 1945.

À partir de midi, mouvement par Durstel et Drulingen. Nous nous portons à Wintersbourg. Le P.C. du G.T.D. est à Lixheim; le 2ème Escadron à Zilling, le 3ème Escadron à Vescheim.

9 Janvier 1945.

Nous apprenons que les villages d’Alsace que nous avons quittés ont été repris par les boches qui seraient au Pont de Sand.

10 Janvier 1945.

Organisation de la vie à Wintersbourg et autres lieux rapprochés, dans lesquels sont cantonnés tous les escadrons du Régiment.

11 et 12 Janvier 1945.

Tir de l’Escadron d’E.M. et des autres escadrons à Wintersbourg.

Vie monotone de repos.

13 Janvier 1945.

Incendie à Wintersbourg occasionné par un char du 2ème Escadron.

16 Janvier 1945.

Le 3ème Escadron va cantonner à Hérange.

17 Janvier 1945.

Préavis d’avoir à faire mouvement sous peu.

L’E.M. et le 2ème Escadron vont cantonner à Brouwiller.

L’Escadron d’appui est à Lixheim.

Le 1er Escadron est à St Jean Kourtzerode.

18 et 19 Janvier 1945.

Vie calme et monotone dans la neige.

LIBÉRATION DE L’ ALSACE

20 Janvier 1945.

Le régiment reçoit l’ordre de faire mouvement vers l’Alsace. Le départ a lieu vers 19H30. Nuit très froide. Neige sur toute les routes : verglas.

La route Phalsbourg – Saverne s’avère très mauvaise. Embouteillage à la sortie de Mittelbronn, où des convois américains se mêlent à nous.

Nous franchissons à nouveau les Vosges par la D.36 et la I.C.132. Bivouac à Ittenheim, à quelques kilomètres de Strasbourg.

Arrivée à 01H00 du matin.

21 Janvier 1945.

Le 3ème Escadron va à Wiwersheim.

22 Janvier 1945.

Le P.C. se déplace sur Westhouse.

Le 2ème Escadron cantonne à Truchtersheim, aux ordres du Commandant QUILICHINI.

25 Janvier 1945.

Le 3ème Escadron va à Kertzfeld.

26 Janvier 1945.

Le 2ème Escadron a pour mission de s’emparer de Rossfeld, en utilisant l’Ile d’Huttenheim. Neige, mines, boue et artillerie allemande font échec à ce projet.

27 Janvier 1945.

Le 2ème Escadron est cantonné à Stotzheim.

Le 3ème Escadron est à Gertwiller.

Le 4ème Escadron est à Westhouse, ainsi que le 1er Escadron et le P.C.

28 Janvier 1945.

Mouvement du 2ème Escadron prévu sur Mittelbergheim.

31 Janvier 1945.

Opérations entre Ill et Rhin, exécutées par les 2ème et 3ème Escadrons.

Le 2ème Escadron restera à Sand, tandis que le 3ème, aux ordres du Commandant FOSSE, se portera jusqu’à Rossfeld et Obenheim.

1er Février 1945.

Bond du 3ème Escadron sur Boofzheim.

Le Colonel ROUVILLOIS reprend le commandement du Régiment.

2 Février 1945.

Départ du 2ème Escadron pour Mittelbergheim.

5 Février 1945.

Les 2ème et 3ème Escadrons cantonnent à Bichoffsheim.

Le P.C. du Régiment, avec le 1er Escadron, se transporte à Niedernai.

Le 4ème Escadron, l’E.H.R. et l’Atelier occupent Meistratzheim.

12 Février 1945.

Prise d’armes à Niedernai en présence du Général LECLERC, dont le P.C. est à Obernai.

L’Alsace est entièrement libérée.

Le Colonel ROUVILLOIS reçoit la rosette. Les Capitaines BRIOT et GAUDET sont faits Chevaliers, ainsi que les Lieutenants KREBS et DESFORGES.

Le Général LECLERC nous affirme que nous participerons à la campagne d’Allemagne.

Pluie et boue.

13 Février 1945.

Le Lieutenant DESFORGES quitte le Régiment pour l’École Inter-armes de Saumur.

14 et 15 Février 1945.

Rien à signaler.

REGROUPEMENT EN LORRAINE

16 Février 1945.

Mouvement vers la Lorraine pour le régiment regroupé : Ittenheim – Dabo – Lutzelbourg – Phalsbourg – Lixheim – Fénétrange – Albertdorff – Dieuze.

À Dieuze, P.C. du Régiment et de l’Escadron d’appui.

Le 2ème Escadron cantonne à l’Indre-Basse.

Le 3ème Escadron va à Vic-sur-Seille le lendemain.

17 Février 1945.

Dieuze, ville en ruines et pillée.

Le P.C. s’installe dans la caserne des Gardes Mobiles où tout est sans dessus dessous.

18 Février 1945.

Le 2ème Escadron cantonne à Vic-sur-Seille.

20 Février 1945.

Le 2ème Escadron occupe l’Indre-Basse et l’Indre-Haute, tandis que le 3ème va à Guezelling.

25 Février 1945.

Le 3ème Escadron va cantonner à Lhor. On apprend que la D.B. ira au repos en Touraine.

28 Février 1945.

Départ des véhicules à roues. Les chars partiront par voie ferrée. Itinéraire à effectuer en trois étapes.

29 Février 1945.

Embarquement des chars par chemin de fer à Sarrebourg.

PHALSBOURG - INFOS